Oleh: Abd Hamid|

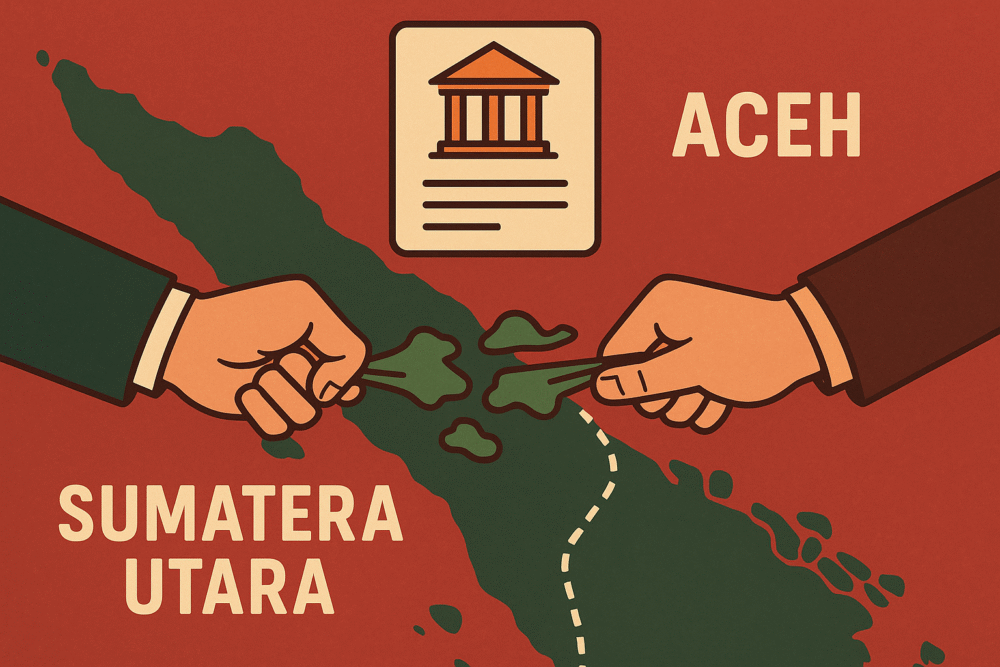

Konflik peralihan empat pulau yang sebelumnya berada di bawah administrasi Provinsi Aceh ke Sumatera Utara menjadi sorotan publik akhir-akhir ini. Persoalan ini bukan sekadar persoalan administratif, melainkan menyingkap persoalan yang lebih mendasar: lemahnya penataan batas wilayah administratif dan pengabaian prinsip-prinsip otonomi daerah di Indonesia.

Empat pulau yang dimaksud—Pulau Mangkir Besar, Mangkir Kecil, Lipan, dan Panjang—sebelumnya dikelola oleh Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh. Namun berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 100.1.1-6117 Tahun 2022, keempat pulau tersebut kini masuk dalam wilayah administrasi Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara. Keputusan ini memicu protes keras dari Pemerintah Aceh dan masyarakat setempat yang merasa hak historis, geografis, dan administratif mereka diabaikan begitu saja.

Secara historis, pulau-pulau tersebut masuk dalam wilayah Kabupaten Aceh Singkil sejak kabupaten tersebut dimekarkan dari Kabupaten Aceh Selatan pada tahun 1999 melalui UU No. 48 Tahun 1999. Bahkan, masyarakat lokal memiliki catatan pengelolaan dan aktivitas ekonomi di wilayah tersebut sejak lama, termasuk dalam konteks adat dan pemerintahan lokal.

Permasalahan menjadi pelik karena keputusan pemerintah pusat melalui Kemendagri dianggap tidak transparan, serta tidak melibatkan konsultasi yang cukup dengan pihak Pemerintah Aceh. Ini jelas bertentangan dengan semangat Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) No. 11 Tahun 2006, yang memberikan kekhususan dan keistimewaan kepada Aceh dalam pengelolaan wilayahnya, termasuk kewenangan dalam hal tata ruang, sumber daya alam, dan pembentukan wilayah administrasi.

Konflik ini menggambarkan lemahnya koordinasi antarlembaga negara dalam penetapan batas wilayah. Tidak jarang, persoalan batas wilayah di Indonesia diselesaikan secara sepihak oleh pemerintah pusat tanpa memperhatikan sejarah, kondisi sosial-budaya, dan kepentingan masyarakat lokal. Padahal, semestinya penetapan batas wilayah harus berdasarkan Permendagri No. 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah, yang menekankan pentingnya penyelesaian secara musyawarah antar pemerintah daerah yang bersengketa.

Dari sisi otonomi daerah, kasus ini menjadi preseden buruk. Jika pusat dengan mudah memindahkan wilayah tanpa konsultasi yang bermakna, maka semangat desentralisasi dan kepercayaan publik terhadap negara akan luntur. Apalagi, Aceh sebagai daerah istimewa yang memiliki otonomi lebih luas—dengan hak mengelola perbatasan, hukum adat, hingga keuangan daerah melalui Dana Otonomi Khusus—mempunyai sensitivitas tersendiri dalam pengambilan kebijakan yang menyangkut wilayahnya.

Pemerintah pusat harus segera meninjau ulang keputusan ini dengan melibatkan Pemerintah Aceh, masyarakat adat, serta pakar tata wilayah. Penyelesaian harus berpijak pada data historis, prinsip keadilan, serta penghormatan terhadap kekhususan Aceh. Bila tidak, potensi konflik sosial akan membesar, dan luka lama antara pusat dan daerah bisa terbuka kembali.

Kejadian ini menjadi pelajaran penting bahwa tata batas nasional tidak bisa diselesaikan hanya dengan pendekatan teknokratis. Ia memerlukan sensitivitas politik, keadilan historis, dan keberanian untuk melibatkan daerah secara sejajar. Karena pada akhirnya, keutuhan wilayah negara tidak hanya dijaga dengan peta, tapi dengan keadilan dan kepercayaan.